Puisi Esai oleh L. K. Ara

Malam di Museum Nasional

menjadi halaman yang dibuka perlahan.

Dua sosok berdiri di antara lampu dan sejarah:

yang satu setua akar,

yang satu serawan tunas pagi.

Mereka bukan hanya penonton,

mereka juga bagian dari cerita.

Mereka berdua turut tampil malam itu—

di panggung yang disebut Panggung Maestro.

Yang satu dengan tubuh renta,

yang satu dengan langkah kecil yang penuh percaya.

Seperti dua bait puisi,

satu membawa gema, satu membawa harapan.

Di antara mereka akan tampil Didong dan Guel—

suara Gayo yang tak henti berdenyut dari pegunungan.

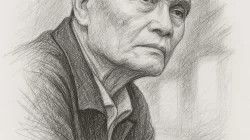

Lelaki tua itu,

dengan topi adat dan mata yang berkabut,

mungkin dulu menepuk tanah saat syair dilagukan

di bawah lampu petromaks dan daun kopi.

Anak kecil itu,

belum tahu apa itu Ceh Didong,

belum mengerti gerakan Guel yang lirih,

tapi tangan dan matanya telah menyimpan benih.

Gayo tak hanya hidup dalam tubuh para maestro,

tapi juga dalam gestur bocah yang memeluk masa depan

dan napas lelaki renta yang tak ingin pupus.

Panggung bukan sekadar lantai,

tapi jembatan waktu.

Museum bukan hanya bangunan,

tapi ruang di mana sejarah bersandar dan bernapas.

Yang tua tak bicara, hanya menatap dalam.

Yang kecil tak tahu, tapi sudah menjadi lambang.

Satu adalah sumur, satu adalah sungai.

Dan malam itu,

Gayo bicara dalam syair dan langkah,

dalam detak dada maestro,

dan tatapan diam dua generasi

yang tak dirancang tampil, tapi justru paling abadi.

Mereka tidak datang untuk dilihat,

tapi untuk memberi tanda:

tradisi bukan hanya yang dipentaskan,

tapi juga yang diam-diam diwariskan.

Respon (13)

Komentar ditutup.