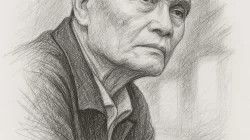

Puisi Esai Oleh: LK Ara

Di dataran tinggi Gayo, suara bukan sekadar bunyi—

ia adalah warisan, doa, dan daya hidup.

Ceh M Din, maestro didong dari Takengon,

telah menempuh jalan panjang: dari panggung kampung,

ke ruang kelas Jakarta, hingga forum budaya di Bireuen.

Di dataran tinggi yang berkabut,

di antara nyanyian suling Gayo

dan deru kopi yang mengepul dari dapur pagi,

suara itu bergema—tegas, merdu, menyimpan pesan.

Itulah suara Ceh M Din,

penyair yang tak menulis dengan tinta,

tapi dengan suara dan jiwa,

di atas panggung didong

yang tak pernah sepi di Tanoh Gayo.

⸻

I. DARI KAMPUNG MENUJU PANGGUNG

Sejak kecil, Ceh M Din tak pernah jauh dari suara,

suara yang bukan hanya untuk didengar,

tapi untuk direnungkan.

Ia tumbuh dalam irama didong,

menghafal larik demi larik

seperti anak-anak lain menghafal pelajaran.

Di tubuh kecilnya, gema Gayo sudah menetap.

Didong bukan pilihan—ia adalah panggilan.

Ia belajar dari ayahnya, Haji Semaun,

dan dari Ceh Sali Gobal,

pendiri Kemara Kung,

yang karangannya menetes dalam darahnya.

Seratus lebih karangan ia kuasai,

bukan untuk disimpan,

tapi untuk diwariskan.

⸻

II. DARI SEKOLAH JAKARTA KE FESTIVAL LINGE

Pernah, suara Ceh M Din

berpindah ke ruang kelas—

mengajar di Jakarta Pusat,

membagi ilmu, menanam nilai.

Namun, jiwanya tetap pulang ke dataran tinggi,

ke Buntul Linge, ke Wih Ilang, ke Takengon.

Didong memanggilnya, dan ia menjawab.

Tahun 2024, Festival Negeri Linge

jadi saksi:

seorang guru yang kembali sebagai juri,

sebagai saksi hidup dari nyanyian leluhur.

Dan sebelumnya, pada Kopi Gayo Didong Runcang,

ia hadir—bukan hanya untuk menonton,

tapi menjaga api agar tidak padam.

⸻

III. KETIKA SUARA HAMPIR TERDIAM

Ada masa Ceh M Din ingin berhenti.

Seni bisa lelah, bahkan pada tubuh yang mencintainya.

Tapi lalu datanglah Tengku Irwansyah,

pendakwah dari Gayo

yang mengajak bukan untuk sekadar berdidong,

tapi berdakwah dengan suara dan sajak.

Mereka menyusuri kampung-kampung,

sampai ke Tampur di Wih Jernih, Aceh Timur.

Didong berubah jadi pelita,

bukan hanya hiburan,

tapi cahaya yang menuntun.

Kadang seni menemukan maknanya

bukan di atas panggung,

tapi di tengah rakyat yang butuh harapan.

⸻

IV. SUARA YANG TAK INGIN PADAM

Awal Juni 2025,

di Bireuen, dalam acara Dewan Kesenian Aceh,

ia hadir bersama L. K. Ara—membaca puisi dan berdidong,

sebagai suara yang tak ingin padam,

sebagai saksi bahwa seni bisa melampaui umur,

dan menyatukan waktu.

Ia tidak datang untuk dikenang,

tapi untuk meneruskan.

Larik-larik didong ia taburkan

di antara generasi yang haus akar,

haus suara yang mengingatkan dari mana mereka datang.

⸻

V. SENI YANG HARUS DITURUNKAN

Kini, Ceh M Din bukan hanya penampil.

Ia adalah guru yang tak lagi terikat sekolah,

tapi tetap mendidik:

di panggung, di warung kopi, di festival budaya.

Baginya, didong bukan barang pameran.

Ia harus diajarkan langsung,

oleh para ceh—penjaga lidah dan nyawa Gayo.

Suara yang bertutur

lebih tajam dari prasasti.

Dan didong adalah kitab

yang harus dibacakan dari generasi ke generasi.

⸻

📌 Catatan Kaki:

• Ceh M Din adalah maestro didong Gayo, lahir dan besar di Aceh Tengah.

• Ia belajar dari Ceh Sali Gobal dan ayahnya, Haji Semaun.

• Pernah menjadi guru di Jakarta, kini aktif menjaga warisan budaya melalui festival, lomba, dan dakwah.

• Ia tampil pada Festival Negeri Linge 2024 dan rangkaian Kopi Gayo Didong Runcang 2023.

• Awal Juni 2025, ia tampil di Bireuen bersama penyair L. K. Ara pada acara Dewan Kesenian Aceh.

• Menurutnya, didong adalah seni tutur identitas Gayo yang seharusnya diajarkan langsung di sekolah oleh para ceh.

⸻

Ceh bukan hanya gelar.

Ia adalah tanggung jawab

untuk menjaga suara leluhur

agar tetap hidup dalam dada anak-anak Gayo.