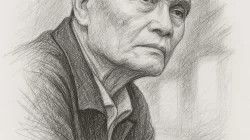

KenNews.id | Ceh M. Isa Arita adalah salah satu maestro didong yang lahir dan besar di Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah. Ia dikenal sebagai pemimpin Klub Didong Arita, salah satu grup didong paling produktif di dataran tinggi Gayo. Suaranya kuat, berwatak, dan syair-syairnya tajam—kadang jenaka, kadang menggugah, sering pula mengandung sindiran sosial yang halus namun mengena.

Dalam setiap panggung didong jalu, M. Isa Arita tampil sebagai ceh yang disegani. Ia memiliki kemampuan merangkai kata secara spontan, menjaga ritme pukul, dan memimpin suasana malam menjadi hangat serta penuh tawa. Selain menjadi seniman utama, ia juga dikenal sebagai motor kebudayaan di tingkat kampung, sering menjadi rujukan bila masyarakat membutuhkan penjelasan tentang adat atau tradisi lisan.

Di luar dunia kesenian, ia sempat mengabdi sebagai anggota DPRK Bener Meriah, membawa aspirasi kampung dan komunitas seni ke ruang kebijakan. Meski kemudian kesehatannya menurun, ia tetap dicintai sebagai pribadi yang bersahaja, humoris, dan setia pada jalan kebudayaan. Pada 1 Januari 2020, Ceh Arita berpulang ke hadirat Ilahi. Kepergiannya meninggalkan ruang kosong dalam dunia didong Gayo, namun suara dan syairnya tetap hidup di hati masyarakat.

⸻

**SYAIR KENANGAN

Untuk Ceh M. Isa Arita

(1)

Dari Tunyang pagi berkabut,

suara lama memanggil lembut.

(2)

Di antara kopi yang baru merekah,

nama Arita kembali diserah angin.

(3)

Ia datang dari garis tradisi,

dibentuk waktu dan rapai memori.

(4)

Anak kampung yang tumbuh pada nada,

pada malam yang dijaga didong tua.

(5)

Saat remaja ia mendengar denting irama,

dan di situlah takdirnya menyala.

(6)

Jalan hidupnya bukan emas,

tetapi cahaya dari kata-kata khas.

(7)

Ia belajar dari ceh-ceh terdahulu,

merapikan napas, menajamkan akal yang buluh.

(8)

Setiap malam panjang adalah guru,

setiap pukul adalah buku.

(9)

Ceh Arita bangkit membawa cerita,

yang lahir dari bumi Tunyang yang setia.

(10)

Ia memimpin pukulan seperti angin,

menghidupkan gelanggang dengan nyaring.

(11)

Suara dari tenggorokan itu,

selalu membawa gema waktu.

(12)

Tak jarang ia menertawakan luka,

sebab humor baginya adalah doa.

(13)

Sindiran yang ia hembuskan lirih,

menusuk namun tetap ramah dan bersih.

(14)

Di panggung jalu ia berdiri,

seperti batu yang menahan sungai.

(15)

Ia tidak hanya bersyair,

ia merawat harga diri budaya.

(16)

Klub Arita dibawanya tumbuh,

lebih dari sekadar kumpulan tubuh.

(17)

Anak-anak didiknya belajar disiplin,

belajar santun dalam pertandingan.

(18)

Malam-malam desa menjadi semarak,

karena ia membagi terang yang tak retak.

(19)

Setiap kata yang ia jaga,

menjadi pagar bagi warisan Gayo.

(20)

Ia menulis tanpa pena,

namun dunia mencatat suaranya.

(21)

Banyak yang datang berguru padanya,

membawa mimpi, membawa tanya.

(22)

Ia jawab dengan senyum,

dengan sabar seperti air kampung.

(23)

Kadang ia berdebat panas,

tetapi itu adalah cinta keras.

(24)

Ia tak ingin warisan hilang,

ia berdiri seperti tiang.

(25)

Di rumahnya, malam sering panjang,

rapai bersahut dengan bintang.

(26)

Ceh Arita memelihara malam,

setia pada nada yang dalam.

(27)

Ia tahu hidup kadang berat,

tapi syair adalah tempatnya bersandar.

(28)

Dalam luka ia temukan tawa,

dalam letih ia temukan doa.

(29)

Ia bicara tentang tanah dan air,

tentang kampung dan saudara-saudara.

(30)

Didong baginya adalah nyawa,

tak bisa berpisah walau semalam saja.

(31)

Ketika dewasa ia menjadi panutan,

orang datang menaruh harapan.

(32)

Ia tidak menolak,

sebab membantu adalah adat leluhur.

(33)

Dalam pertandingan ia seperti burung,

bergerak cepat dan penuh hitung.

(34)

Tiada ceh yang tak mengenal namanya,

Arita menjadi riwayat dalam suara.

(35)

Ia membawa jalu pada martabat,

menjadikannya kaya, bukan sekadar hiburan.

(36)

Bajunya sederhana,

tapi wibawa menyala.

(37)

Matanya menari ketika syair turun,

seperti daun tersapu angin.

(38)

Ia mengajarkan anak muda,

bahwa didong bukan sekadar bunyi.

(39)

Didong adalah hidup,

adalah sejarah yang berdenyut.

(40)

Ia memikul itu dengan teguh,

seperti gunung memikul embun.

(41)

Bila ia sedang marah,

panggung pun ikut resah.

(42)

Bila ia sedang gembira,

malam berubah menjadi pesta.

(43)

Ia membawa bahasa Gayo,

setinggi langit, sedalam danau.

(44)

Setiap syair adalah perahu,

mengangkut makna dan waktu.

(45)

Arita tidak lahir untuk diam,

ia lahir untuk menjaga malam.

(46)

Orang-orang memanggilnya ceh,

gelar yang menandai hormat dan hijrah.

(47)

Ia melangkah dari kampung kecil,

menuju tanah-tanah yang lebih luas.

(48)

Namun jiwanya selalu pulang,

ke Tunyang yang tenang.

(49)

Ia mencintai kampung,

seperti mencintai nadinya.

(50)

Separuh hidupnya dihabiskan

untuk membangun ruang bagi budaya.

(51)

Ia yakin:

bangsa tanpa seni akan kehilangan jiwa.

(52)

Ia tentu tak bicara banyak soal itu,

tapi syairnya sudah bicara dulu.

(53)

Bila ia duduk di bale,

suasana menjadi damai.

(54)

Orang mengumpul mendengar ceritanya,

melihat kilat di matanya.

(55)

Ia pandai mendamaikan,

meski kadang suara meninggi.

(56)

Ia seniman dan saudara,

dua hal yang hidup bersamaan.

(57)

Ia tahu bahwa panggung butuh keberanian,

dan ia memberinya tanpa sisa.

(58)

Sering ia pulang larut,

membawa tawa orang banyak.

(59)

Istrinya tersenyum mengerti,

bahwa ia menikahi seorang penjaga tradisi.

(60)

Anak-anaknya mendengar suaranya,

lebih dulu daripada cerita tidur.

(61)

Waktu berjalan, rambut memutih,

tetapi suaranya tetap teguh.

(62)

Ia tak ingin malam sepi,

dan selama ia hidup, malam tak pernah sepi.

(63)

Kadang ia sakit,

namun tetap memaksa hadir.

(64)

“Seni bukan untuk berhenti,” katanya,

“seni adalah cara bernapas.”

(65)

Orang menahan air mata

ketika mendengar pesan itu.

(66)

Ia berjalan perlahan,

namun matanya tetap nyala.

(67)

Ketika napas melemah,

panggung pun ikut gundah.

(68)

Tunyang berdoa panjang,

agar ia sembuh seperti dulu.

(69)

Namun ajal adalah tamu yang pasti,

dan ia menghadapinya dengan tenang.

(70)

Pada hari itu langit seperti redup,

seakan kehilangan sebuah nyala.

(71)

Orang-orang membawa jenazahnya pulang,

ke tanah yang ia jaga dengan cinta.

(72)

Tangis pecah,

tapi ada bangga dalam air mata.

(73)

Mereka kehilangan ceh,

tapi menemukan teladan abadi.

(74)

Anak-anak mengulang syairnya,

agar suara itu tak hilang.

(75)

Rapai dipukul perlahan,

sebagai salam perpisahan.

(76)

Orang berkata:

“Arita tidak mati, ia pindah ke dalam syair.”

(77)

Betapa benar kata itu,

sebab suaranya masih terasa di udara.

(78)

Di malam tertentu,

orang bersumpah mendengar gaungnya.

(79)

Ia datang dalam ingatan kolektif,

membawa nasihat yang lembut.

(80)

Dia berkata:

“Jaga budaya—itu jati diri kalian.”

(81)

Kini anak-anak muda tumbuh,

menyebut namanya dalam hormat.

(82)

Didong jalu berdiri lebih kuat,

karena ia pernah hidup di dalamnya.

(83)

Ia batu pertama di sungai,

yang membelah arus, bukan menghalangi.

(84)

Syairnya menjelma petunjuk,

bagi yang ingin belajar setia.

(85)

Di setiap festival suaranya dikenang,

di setiap bale ia dipanggil pelan.

(86)

Tidak ada malam bagi Gayo

tanpa jejak yang ia tinggalkan.

(87)

Ia menjadi ingatan kolektif,

membentuk identitas yang lembut.

(88)

Orang bilang:

“Ada Arita di setiap syair yang jujur.”

(89)

Dan itu benar,

karena ia hidup dalam kejujuran kata.

(90)

Ia tidak mencari nama,

nama yang datang mencarinya.

(91)

Ia tidak mengejar pangkat,

pangkat datang sebagai hormat.

(92)

Ia seniman yang pulang ke bumi,

tetapi suaranya tinggal di langit.

(93)

Kini makamnya sunyi,

namun di hati rakyat ia tetap ramai.

(94)

Setiap kali rapai dipukul,

roh seninya ikut hadir.

(95)

Tunyang memeluk ingatan,

menjaga warisan seperti menjaga bayi.

(96)

Kita menyebut namanya perlahan,

agar hening tidak retak.

(97)

Kita kirim doa dari waktu ke waktu,

agar ia tenang dalam teduh.

(98)

Syair ini adalah bunga kecil,

diletakkan di pangkuan riwayatnya.

(99)

Agar generasi nanti tahu,

bahwa pernah hidup seorang penjaga malam.

(100)

Namanya Ceh M. Isa Arita,

dan suaranya tidak akan padam selamanya.