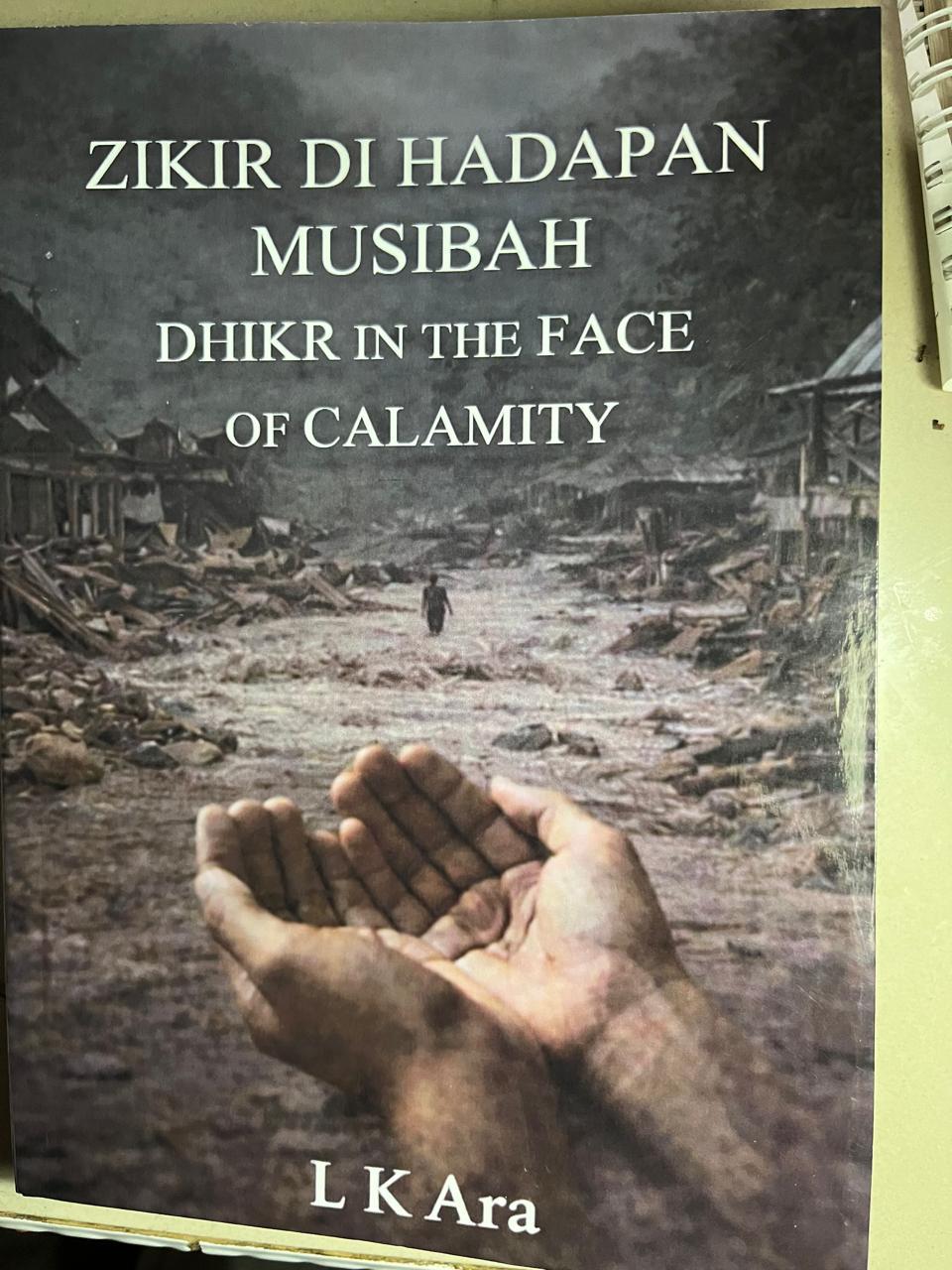

KenNews.id – Musibah tidak pernah datang sendirian. Ia membawa luka, kehilangan, dan pertanyaan—namun sering kali ia pergi tanpa sempat dicatat secara jujur. Di situlah buku menjadi penting: bukan sebagai monumen kesedihan, melainkan sebagai tanggung jawab ingatan. Pertanyaannya: siapa yang wajib menerbitkan buku tentang musibah?

Negara: kewajiban struktural, bukan sekadar laporan

Negara memiliki kewajiban moral dan administratif untuk mendokumentasikan musibah. Namun negara sering membatasi diri pada laporan teknis: angka korban, grafik kerusakan, dan anggaran rehabilitasi. Buku yang diterbitkan negara kerap berhenti pada bahasa birokrasi—netral, dingin, dan tidak bernyawa.

Padahal, kewajiban negara seharusnya lebih luas:

menerbitkan buku yang mengakui kesalahan, mencatat sebab struktural, dan menjaga agar tragedi tidak diulang. Tanpa itu, penerbitan negara hanya menjadi arsip kekuasaan, bukan kitab peringatan.

Akademisi: tanggung jawab analitik dan etik

Akademisi memiliki kewajiban menjelaskan mengapa musibah terjadi: relasi ekologi, kebijakan, dan kelalaian manusia. Namun ketika tulisan akademik terperangkap dalam jargon dan statistik, musibah kembali kehilangan wajah.

Kewajiban akademisi bukan hanya menulis tentang korban, tetapi menulis dengan kesadaran moral—bahwa di balik data ada tubuh, nama, dan masa depan yang terputus. Buku musibah yang baik bukan sekadar sahih secara metodologis, tetapi juga jujur secara nurani.

Jurnalis dan penulis: kewajiban kesaksian

Jurnalis dan sastrawan memikul kewajiban yang berbeda: bersaksi. Mereka mencatat apa yang luput dari laporan resmi—suara ibu yang kehilangan anak, kampung yang hilang dari peta, dan doa yang tak sempat diucapkan.

Dalam konteks ini, sastra justru menjadi arsip paling tahan lama. Ketika laporan kadaluarsa, puisi, esai, dan narasi tetap hidup. Maka buku tentang musibah bukan hanya kerja informasi, melainkan amal kesaksian.

Korban dan komunitas: hak untuk berbicara

Sering dilupakan bahwa korban dan komunitas terdampak bukan hanya objek cerita, tetapi subjek sejarah. Mereka memiliki hak—bahkan kewajiban moral—untuk menceritakan musibah dari dalam luka mereka sendiri.

Buku yang lahir dari komunitas adalah bentuk perlawanan terhadap penghapusan. Ia berkata: kami ada, kami ingat, dan kami menolak dilupakan.

Masyarakat luas: kewajiban membaca dan menjaga

Kewajiban menerbitkan tidak berhenti pada penulis atau penerbit. Masyarakat memiliki kewajiban membaca, merawat, dan menyebarkan buku musibah. Buku yang tak dibaca akan mati dua kali: mati di rak, mati di ingatan.

Penutup: musibah dan amanah ingatan

Maka, kewajiban menerbitkan buku tentang musibah bukan milik satu pihak. Ia adalah amanah kolektif:

negara dengan kejujuran, akademisi dengan kejernihan, penulis dengan nurani, korban dengan keberanian, dan pembaca dengan kesetiaan pada ingatan.

Jika musibah tidak ditulis, ia akan berulang.

Jika ia ditulis dengan dusta, ia akan melukai lagi.

Dan jika ia ditulis dengan kejujuran, barangkali—ia bisa menyelamatkan masa depan.