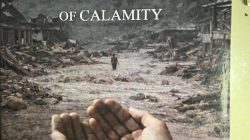

KenNews.id – Bagi orang Gayo, ungkapan ini bukan sekadar permainan kata, melainkan sarkasme yang lahir dari kekecewaan panjang terhadap figur yang seharusnya menjadi penjaga akhlak umat. Tengku—yang dihormati, dimuliakan, dan ditempatkan di posisi moral tertinggi—diharapkan hadir sebagai penuntun jalan, bukan sekadar pengisi seremoni. Kalimat ini, jika dimaknai bebas, berbunyi getir: “Jika Tengku hanya sibuk mematut kain sarung dan simbol kesalehan, maka kelak padi ijon akan menjadi menu utama dalam doa.”

Sarkasme itu melompat jauh ke depan, melampaui waktu. Ia adalah peringatan tentang bahaya ketika otoritas moral kehilangan fungsi kritisnya. Saat Tengku lebih sibuk merawat citra, memperindah tampilan lahiriah, dan menjaga kenyamanan posisi, maka ruang nilai menjadi kosong. Kekosongan itulah yang perlahan diisi oleh praktik-praktik yang dahulu dianggap haram, kini diterima sebagai kebiasaan. Riba tidak lagi dipersoalkan, minuman keras merajalela, ketidakadilan dianggap nasib, dan eksploitasi dibungkus dalih kebutuhan hidup.

Lebih menyedihkan lagi, sarkasme ini juga menyingkap relasi kuasa yang membuat kritik menjadi tumpul. Ketika Tengku terlalu dekat dengan pejabat—hadir di setiap acara resmi, duduk di barisan kehormatan, memimpin doa pembuka dan penutup kekuasaan—maka jarak moral dengan umat justru semakin jauh. Kedekatan itu perlahan mengubah fungsi: dari penjaga nilai menjadi legitimasi. Dari suara nurani menjadi pelengkap kekuasaan. Tengku dianggap hebat bukan karena keberaniannya menegur penguasa, tetapi karena seberapa sering ia diundang dan difoto bersama pejabat.

Di titik inilah kritik kehilangan tajinya. Ketika kebijakan menindas lahir, Tengku diam. Ketika alam dirusak, hutan digunduli, dan rakyat kecil terjepit utang, suara yang diharap lantang justru berbisik, bahkan hilang. Keberpihakan pada umat digantikan kehati-hatian agar tidak menyinggung kekuasaan. Dakwah berubah menjadi aman, doa menjadi formalitas, dan mimbar kehilangan keberanian.

Orang Gayo membaca semua itu dengan bahasa sindiran. Mereka tahu, jika sejak awal penjaga moral lebih sibuk menjaga hubungan dengan penguasa ketimbang membela nilai, maka umat akan tumbuh tanpa kompas. Dosa-dosa struktural akan terasa biasa, bahkan sah. Maka tak mengherankan jika kelak padi ijon—simbol penindasan ekonomi dan ketergantungan—masuk ke ruang doa. Bukan karena umat tak tahu itu salah, tetapi karena tak pernah lagi ditegur dengan tegas.

Ungkapan ini sesungguhnya bukan serangan terhadap pribadi Tengku, melainkan gugatan terhadap peran yang menyimpang. Orang Gayo sedang berkata dengan getir: kami tidak membutuhkan Tengku yang hanya indah di panggung, dekat dengan pejabat, dan aman di tengah kekuasaan. Kami membutuhkan Tengku yang berani menjaga jarak dari kuasa agar bisa berdiri tegak membela nilai. Sebab ketika kritik moral tumpul, yang rusak bukan hanya umat—tetapi juga makna agama itu sendiri.