Saya menulis syair surat untuk Prabowo bukan karena kedekatan politik, apalagi kepentingan kuasa. Saya menulis karena dalam tradisi yang saya hidupi, kata adalah cara paling sopan untuk mengetuk pintu kekuasaan. Penyair tidak datang membawa palu, melainkan suara; tidak menggedor, tetapi memanggil nurani.

Syair surat adalah warisan lama. Ia pernah hidup di istana, di surau, di ladang, dan di gelanggang rakyat. Raja-raja dahulu membaca nasihat bukan hanya dari laporan, tetapi dari hikayat dan syair. Di sanalah kebenaran disampaikan tanpa teriakan, kritik dilunakkan oleh irama, dan peringatan dibungkus adab. Saya memilih jalan itu karena saya percaya: kekuasaan yang besar hanya bisa disentuh oleh bahasa yang halus namun jujur.

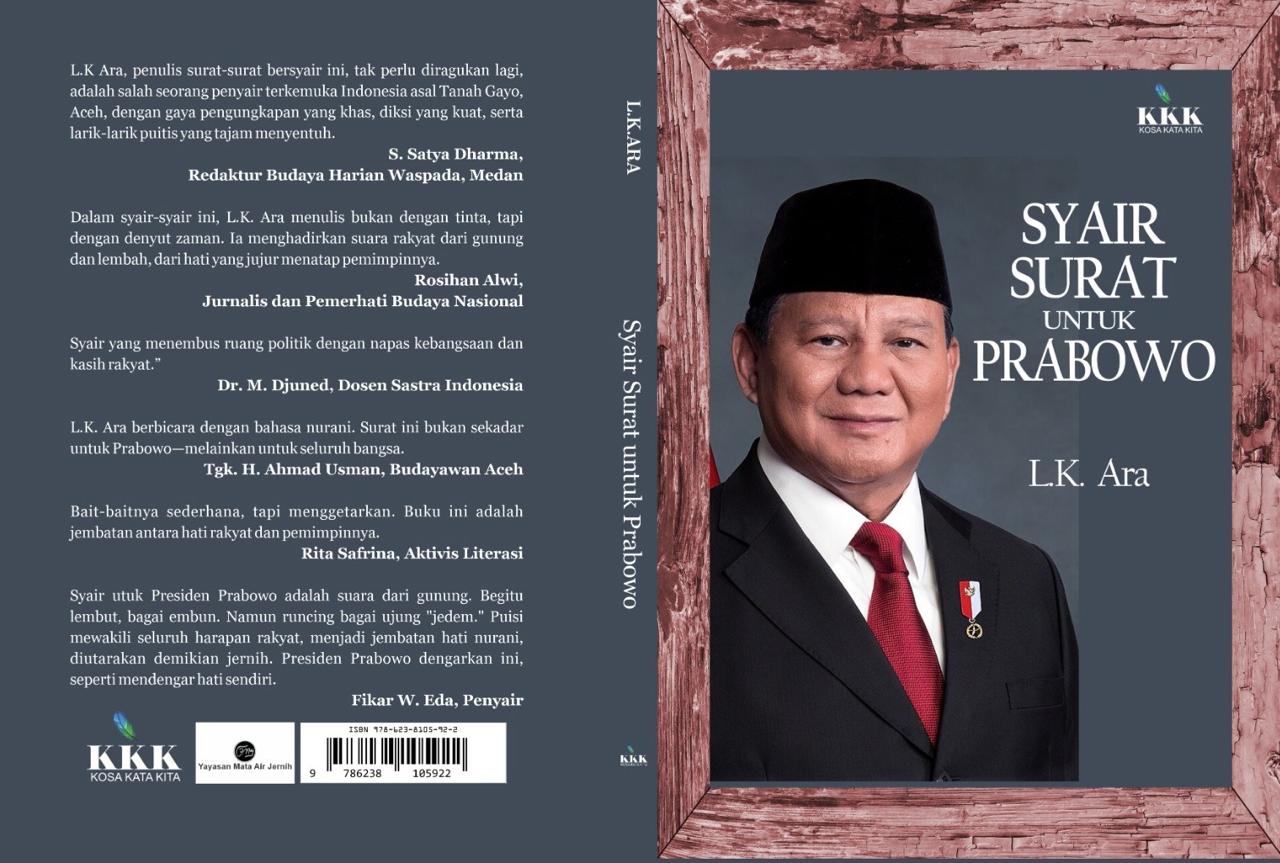

Prabowo, sebagai tokoh negara, bukan sekadar individu. Ia adalah simbol dari harapan, kekhawatiran, dan doa banyak orang. Kepadanya, saya tidak menulis tuntutan, melainkan pengingat. Tidak dengan angka statistik, tetapi dengan metafora bumi, rakyat, dan waktu. Karena syair mampu mengatakan hal-hal yang sering gagal diucapkan oleh pidato dan laporan resmi.

Saya berasal dari tradisi yang memuliakan alam dan kata. Di tanah Gayo, di Aceh, kata-kata tidak hanya diucapkan, tetapi dipertanggungjawabkan. Syair bukan hiburan semata; ia adalah penjaga ingatan. Ketika sungai keruh, hutan luka, dan rakyat letih, penyair mencatatnya agar kelak kekuasaan tidak bisa berkata: “Kami tidak tahu.”

Menulis syair surat untuk Prabowo juga berarti menempatkan diri sebagai warga yang tidak diam. Diam adalah bentuk persetujuan paling berbahaya. Tetapi marah tanpa adab juga melahirkan kebisingan. Di antara dua itu, saya memilih syair—jalan sunyi yang tetap menyala.

Saya sadar, mungkin surat ini tidak pernah dibaca langsung olehnya. Namun syair tidak selalu ditulis untuk sampai ke meja; ia ditulis untuk hidup di kesadaran. Jika satu bait saja menggugah pembaca untuk kembali memikirkan arti kepemimpinan, maka tugas penyair telah dijalankan.

Akhirnya, saya menulis syair surat ini bukan untuk Prabowo semata. Saya menulis untuk zaman. Agar kelak, ketika orang bertanya: “Di mana suara penyair saat negeri diuji?” saya dapat menjawab dengan tenang: saya telah menulis, dengan adab, dengan iman pada kata, dan dengan cinta pada negeri.