Pepatah orang Minang “Ta kuruang di lua, ta japit di ateh” terasa begitu pas menggambarkan kondisi masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah hari ini, Setelah lebih dari sebulan bencana. Sebuah ironi yang pahit: tidak sepenuhnya menjadi korban, tapi juga tidak pernah benar-benar selamat. Tidak terbenam, namun terus ditekan. Tidak roboh, tapi tercekik perlahan.

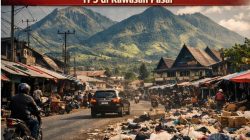

Tanggal 26 November 2025 menjadi bab pembuka dari kisah ini. Hari ketika banjir turun bukan sekadar air, melainkan membawa pesan yang lebih kejam: gelondongan kayu besar, dipotong rapi, seragam, seperti produk pabrik. Kayu-kayu itu bukan datang dari hulu sebagai takdir alam, melainkan sebagai jejak tangan manusia yang terlalu lama dibiarkan menjarah hutan tanpa malu.

Kayu-kayu itu menghantam rumah warga, menyapu kebun, menutup jalan, dan seolah menampar kesadaran kolektif kita. Ini bukan lagi bencana alam murni. Ini adalah bencana yang dirancang, diproduksi, lalu dilepas begitu saja ke tubuh masyarakat.

Pada awalnya, banyak yang mengira ini akan berlalu seperti banjir-banjir sebelumnya. Air surut, lumpur dibersihkan, hidup kembali normal. Namun kali ini berbeda. Perlahan tapi pasti, kondisi memburuk. Jalan putus. Jembatan terputus. Sinyal menghilang. Distribusi barang terhenti. Daerah yang secara administratif “tidak terdampak langsung” justru terperangkap dalam kepungan yang lebih sunyi dan mematikan.

Di sinilah pepatah itu bekerja sempurna: terkurung tapi di luar. Tidak tercatat sebagai korban banjir, tidak masuk data rumah rusak, tidak masuk daftar penerima bantuan darurat. Namun nyatanya, mereka terkurung oleh keterisolasian. Terjepit oleh sistem yang macet. Hidup di wilayah “aman” tapi tak bisa keluar, tak bisa bernafas normal.

Harga kebutuhan pokok melonjak ke level yang tidak lagi manusiawi. Beras, minyak, gula, telur—semuanya naik tanpa belas kasihan. Ada yang menyebutnya mekanisme pasar. Ada yang menyebutnya efek bencana. Tapi masyarakat menyebutnya dengan satu kata: kurang ajar. Karena di saat orang sedang bertahan hidup, ada yang memilih menangguk untung.

Lebih menyakitkan lagi, semua ini terjadi di atas kerusakan yang telah lama diketahui. Hutan-hutan alam di kawasan Aceh Tengah dan Bener Meriah bukan runtuh dalam semalam. Ia digerogoti bertahun-tahun, ditebang perlahan, disulap jadi angka-angka ekonomi dan laporan administrasi. Ketika hujan turun, hutan yang seharusnya menahan air justru berubah menjadi lorong maut yang mengantar kayu dan lumpur ke perkampungan.

Masyarakat akhirnya hidup dalam posisi paling sial: terjepit tapi di atas. Masih berdiri, masih hidup, tapi setiap hari berada di bawah tekanan. Tekanan ekonomi, tekanan psikologis, tekanan ketidakpastian. Tidak cukup menderita untuk didengar, tapi cukup sakit untuk hancur pelan-pelan.

Inilah wajah bencana yang jarang diberi judul. Bukan sekadar banjir dan longsor, tapi rangkaian akibat dari keserakahan yang dilegalkan, pengawasan yang abai, dan keberanian yang hilang untuk berkata cukup.

Jika kondisi ini terus dianggap biasa, maka Aceh Tengah dan Bener Meriah tidak sedang menuju pemulihan, melainkan menunggu giliran bab berikutnya: ketika ta kuruang di lua berubah menjadi benar-benar terkurung, dan ta japit di ateh berubah menjadi jatuh tak tersisa.

Dan saat itu tiba, kita tak lagi bisa berpura-pura terkejut.