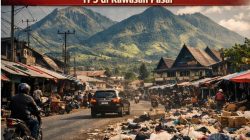

TAKENGON | KenNews.id – Di hamparan sawah Kampung Bintang, Aceh Tengah, negara seperti tak pernah benar-benar datang. Yang hadir justru batu-batu longsor—besar, kecil, kasar—menutupi lumpur yang belum sempat mengering. Alam porak-poranda, bantuan tersendat, dan janji tinggal gema. Namun di antara puing itu, batang padi muda mulai berdiri. Bukan karena bantuan turun tepat waktu, melainkan karena petani memilih berhenti menunggu.

Pemandangan di Bintang hari ini adalah ironi telanjang: satu petak sawah masih dipenuhi bongkahan batu sisa banjir dan longsor, sementara petak lain sudah ditanami padi. Di sisi lain, beberapa petani menata pematang dengan cangkul dan tangan kosong. Tidak ada alat berat. Tidak ada program darurat. Yang ada hanya tekad agar besok masih bisa makan.

“Saya harus mulai mengerjakannya. Tak bisa berharap banyak. Sampai sekarang saya baru menerima dua kilogram beras,” kata seorang ibu paruh baya kepada KenNews.id, Minggu petang, 28 Desember 2025, di sela-sela pengantaran bantuan ke wilayah itu.

Perempuan itu menghampiri lebih dulu. Kami sudah saling kenal. Wajahnya letih, suaranya datar—bukan karena tak peduli, melainkan karena terlalu sering berharap lalu dikecewakan.

Sudah sebulan banjir dan longsor melanda Bintang. Hutan alam di Aceh Tengah rusak, sungai meluap, tanah runtuh. Tapi bagi ibu ini, bencana yang paling terasa bukan air dan batu, melainkan lambannya kehadiran negara. Dalam sebulan, ia hanya menerima dua kilogram beras.

Bersama suaminya, ia kembali ke sawah.

“Kalau tak menanam sekarang, nanti mau makan apa?” katanya singkat, tajam.

Kadang ia pergi sendiri ke sawah. Suaminya tertinggal di rumah—bukan bermalas-malasan, tapi memasang tiang penyangga agar rumah mereka yang sudah miring tak ambruk diseret sungai. Di satu sisi, mereka bertarung menyelamatkan tempat tinggal. Di sisi lain, mereka menanam harapan di tanah yang belum pulih.

Ibu ini bukan pengecualian. Ia potret telanjang penyintas yang menolak berpangku tangan. Bukan karena mereka anti bantuan, tetapi karena bantuan datang terlalu lambat dan terlalu sedikit untuk sekadar bertahan hidup.

“Saya tak sanggup membeli minyak goreng. Harganya sudah Rp40 ribu per kilo,” ujarnya lagi. Kalimat itu sederhana, tapi menampar. Di saat tak ada gema stabilitas harga dari corong pemerintah kabupaten, di kampung bencana orang memilih antara minyak goreng atau beras—dan sering kali, keduanya tak terbeli.

Di sejumlah kampung di Kecamatan Bintang, ada korban yang bahkan luput dari pendataan. Ada posko yang kebanjiran bantuan dari relawan dan pemerintah. Ada pula kampung lain yang hanya bisa menunggu—tanpa kepastian, tanpa jadwal, tanpa kabar.

“Bantuan tidak merata,” kata ibu itu.

Kalimat pendek yang menyiratkan kegagalan panjang.

Di Bintang, petani kembali menanam bukan karena keadaan sudah aman, melainkan karena perut tak bisa menunggu birokrasi. Sawah digarap di tengah trauma, rumah ditopang dengan kayu seadanya, dan hidup dijalani dengan logika paling dasar: jika hari ini tidak ditanam, besok tidak makan.

Negara boleh datang belakangan dengan laporan dan angka. Tapi di Bintang, rakyat sudah lebih dulu bergerak. Dengan tangan kosong, dengan perut lapar, dan dengan keyakinan pahit bahwa menunggu bantuan terlalu sering berarti menunggu lapar.