Aceh selalu hadir dalam sejarah Indonesia sebagai wilayah yang memberi lebih dulu, jauh sebelum ia bertanya apa yang akan diterimanya. Dalam narasi resmi negara, Aceh dikenang sebagai “Daerah Modal”, penyokong awal republik melalui emas, logistik, laskar, dan suara radio perjuangan. Namun dalam kenyataan kontemporer, Aceh lebih sering muncul sebagai angka dalam statistik kemiskinan, pengangguran, dan bencana ekologis. Di titik inilah pertanyaan etis itu mengemuka: mengapa wilayah yang begitu besar kontribusinya justru mengalami pengabaian struktural?

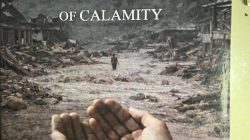

Paradoks Aceh bukanlah fenomena baru. Ia adalah hasil akumulasi panjang relasi pusat–daerah yang timpang, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Gas, minyak, hutan, dan laut telah lama menjadi bagian dari ekonomi ekstraktif yang manfaat terbesarnya mengalir keluar, sementara dampak sosial dan ekologisnya menetap di kampung-kampung. Ketika hutan ditebang dan konsesi dibagi, Aceh menerima sisa berupa kerentanan: tanah longsor, banjir lumpur, dan hilangnya ruang hidup yang lestari.

Dalam konteks ini, bencana tidak lagi dapat dibaca sebagai peristiwa alam semata. Ia adalah cermin dari kebijakan. Hujan memang turun dari langit, tetapi lumpur yang datang bersama kayu gelondongan adalah hasil dari keputusan manusia—tentang bagaimana hutan diperlakukan, bagaimana pengawasan dilemahkan, dan bagaimana suara lokal sering disingkirkan dari meja pengambilan keputusan.

Respons negara terhadap bencana Aceh cenderung berulang: cepat di awal, simbolik di permukaan, namun rapuh dalam jangka panjang. Bantuan darurat datang, pejabat berkunjung, kamera merekam empati. Setelah itu, perhatian beringsut ke isu lain, sementara warga kembali bergulat dengan trauma, kehilangan, dan ketidakpastian ekonomi. Pola ini membentuk luka psikososial kolektif: Aceh merasa dilihat hanya ketika runtuh, bukan ketika membangun.

Yang paling mengkhawatirkan dari situasi ini bukan sekadar kemiskinan material, melainkan kemiskinan pengakuan. Aceh sering diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan subjek sejarah. Ingatan negara tentang kontribusi Aceh tampak lebih pendek dibanding daftar pengorbanan yang pernah diberikan. Padahal, pengakuan adalah fondasi keadilan. Tanpa pengakuan, pembangunan berubah menjadi sekadar proyek; tanpa ingatan, solidaritas menjadi slogan.

Esai ini tidak dimaksudkan untuk membuka kembali konflik, apalagi meromantisasi masa lalu. Ia justru ingin menegaskan bahwa rekonsiliasi sejati—baik sosial, politik, maupun ekologis—hanya mungkin terjadi jika keadilan distribusi dan keadilan ingatan berjalan beriringan. Aceh tidak menuntut keistimewaan di luar konstitusi; Aceh menuntut konsistensi moral dari negara yang pernah ia bantu lahir.

Dalam dunia kontemporer yang kian ditandai krisis iklim dan ketimpangan, Aceh seharusnya dibaca sebagai peringatan. Bahwa kekayaan alam tanpa keadilan tata kelola akan melahirkan bencana. Bahwa daerah yang terus memberi tanpa dilibatkan akan menanggung kelelahan sejarah. Dan bahwa negara yang besar bukanlah yang pandai mengeksploitasi, melainkan yang mampu merawat ingatan dan tanggung jawab.

Aceh masih berdiri. Dengan luka, dengan sabar, dan dengan ingatan yang panjang. Pertanyaannya kini bukan lagi apa yang Aceh berikan kepada Indonesia, melainkan apakah Indonesia bersedia belajar kembali bagaimana cara berterima kasih—secara adil, berkelanjutan, dan bermartabat.