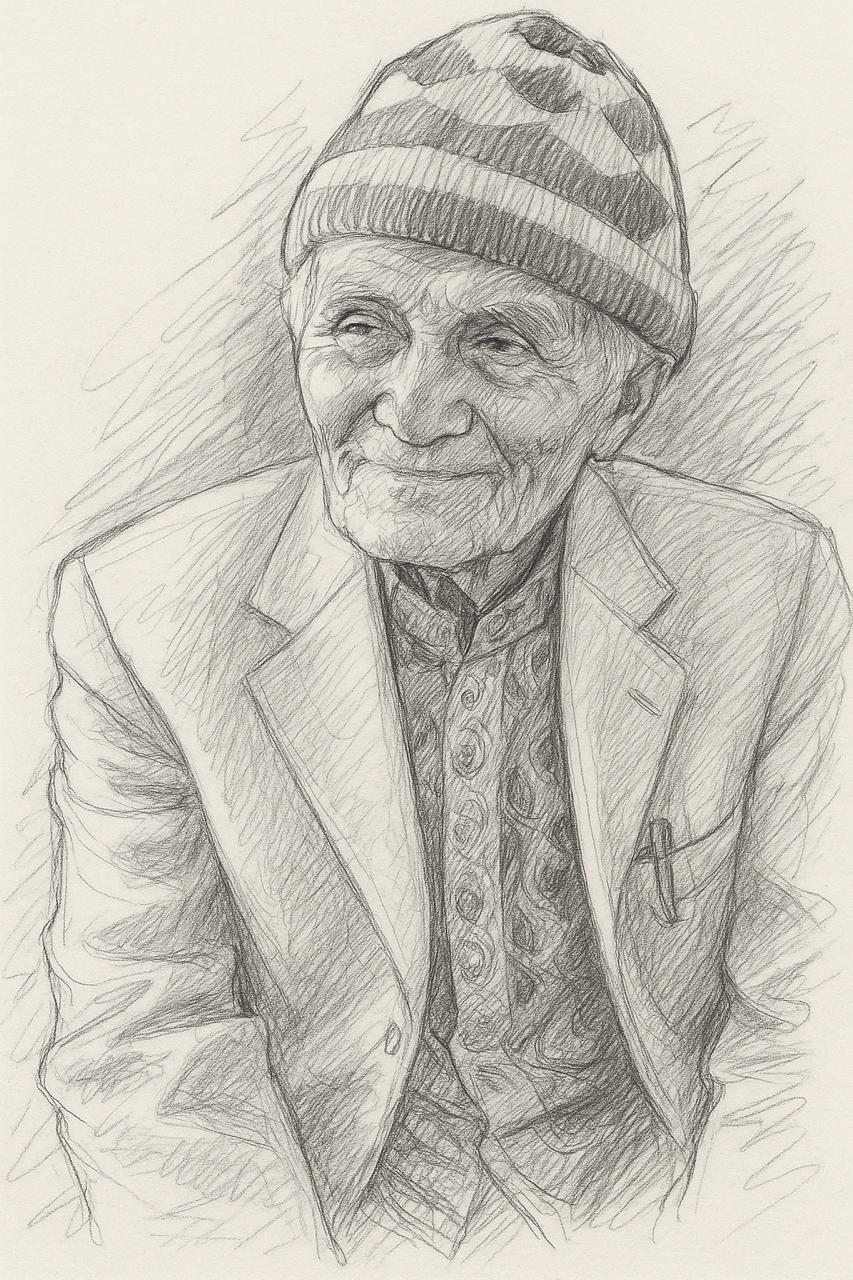

LK Ara

Puisi Esai

Di negeri yang fakir malu,

malu pernah menjadi pakaian,

dikenakan dengan bangga

seperti sorban atau tengkuluk.

Tapi kini, malu telah ditanggalkan.

Ditinggalkan.

Yang tersisa hanya wajah-wajah tebal

dan janji-janji yang dibungkus konferensi pers.

Kami datang dari tanah surau,

di mana dzikir masih menjadi denyut hidup,

dan azan bukan sekadar tanda waktu,

melainkan panggilan kesadaran.

Kami dilahirkan di tikar doa,

di rumah panggung yang nyaris roboh,

dengan suara azan dan kabar korupsi

saling bertindih di udara pagi.

Sementara generasi kami menyusuri jalan berkabut

ke kebun kopi Gayo yang harum dan sunyi,

sebagian pemimpin menelusuri lorong rekening asing

yang tak berakar pada tanah ini.

Kami membaca mushaf warisan kakek,

sedang mereka menata pidato penuh gema

tentang transparansi dan akuntabilitas.

Kami tumbuh di bawah bayang surau,

dengan kitab usang dan sajadah tambal.

Guruku mengajarkan tentang amanah,

tapi di televisi: janji berubah jadi dusta,

dan jaket oranye menjadi busana biasa.

Aceh bukan tanah sembarangan.

Ia pernah mengirim ulama ke Haramain,

dan pasukan tanpa pamrih demi republik ini.

Namun siapa sangka, di tanah yang sama

tikus-tikus berdasi menggigit uang zakat,

mencuri dana masjid, dan menghapus rasa malu.

Di sepanjang jalan ke kebun kopi Gayo,

kami lihat surau kecil berdiri teguh,

bertebaran seperti bintang di bumi Aceh—

tempat ayah kami bersujud,

tempat ibu kami menangis dalam dzikir sunyi.

Surau-surau itu masih ada.

Rapai masih dipukul pelan di ujung malam,

sebagai tanda belum semua telinga tuli,

belum semua hati mati.

Kami warisi rencong dari tangan bersih,

bukan untuk menikam, tapi menjaga marwah.

Kilau baja itu mengingatkan:

keadilan bukan benda yang boleh dibeli.

Dan dari Gunung Seulawah,

angin turun membawa kabar dari masa silam.

Suara guru-guru kami belum sirna.

Kami dengar riak angin dari Gunung Seulawah,

membawa pesan dari surau tua:

“Wahai anak, jangan biarkan dzikir membisu,

ketika negeri disesaki suara palsu.”

Kini kami menulis—

bukan karena kami pandai,

tapi karena kami belum sanggup diam.

Kami percaya, puisi bisa menjadi rapai baru

yang menggetarkan dinding nurani.

Di antara gema takbir dan kabar korupsi,

kami dengar rapai berbisik lirih:

“Ingatkan dunia, Aceh belum tidur,

masih ada yang bersujud dan menjaga nyala nur.”

Dan jika negeri ini telah menjadi

Negeri yang Fakir Malu,

maka puisi ini adalah saksi bahwa

kami masih punya sisa malu

untuk ditanam kembali di bumi ini.

Catatan

Surau: Rumah ibadah kecil, pusat pembelajaran dan dzikir. Simbol kesederhanaan spiritual.

Dzikir: Praktik mengingat Tuhan. Lambang kesadaran rohani.

Rapai: Alat musik tradisional Aceh, mirip rebana. Simbol suara nurani.

Rencong: Senjata tradisional Aceh. Dalam puisi, lambang kehormatan dan marwah.

Gunung Seulawah: Gunung keramat di Aceh. Simbol sejarah dan pesan leluhur.

Kopi Gayo: Kopi dari dataran tinggi Gayo. Lambang kerja keras dan identitas tanah.